はじめに

電力の自由化以降、電気はますます市場性の高い商品となっています。この市場環境の変化により、将来的な価格変動リスクを管理する必要性が高まり、電力事業者にとっては先物市場がそのリスクをヘッジする手段として重要な役割を果たしています。電力先物についての紹介から主要な取引所の照会所を行っていきます。

電力先物取引の概要と市場の役割

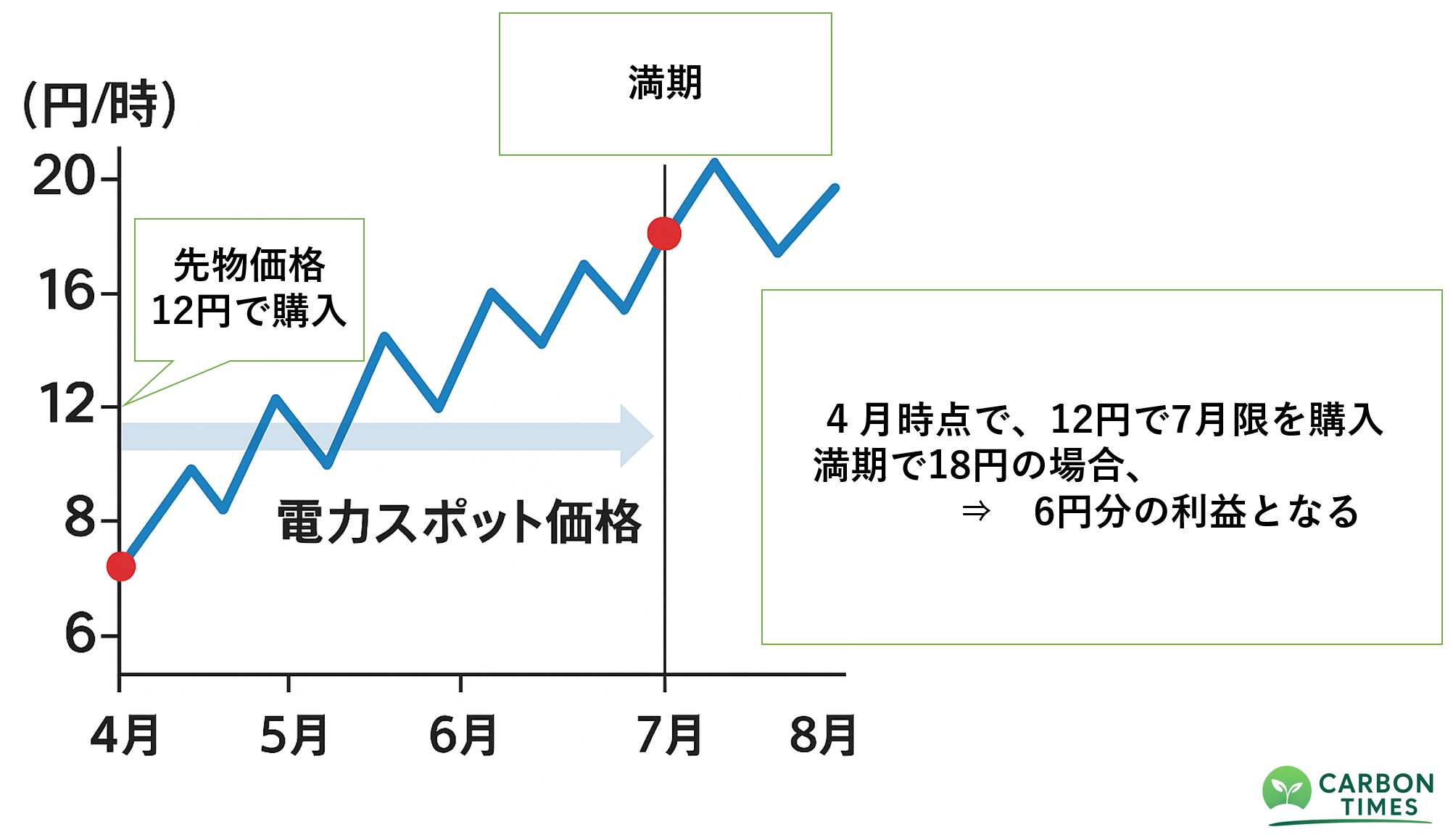

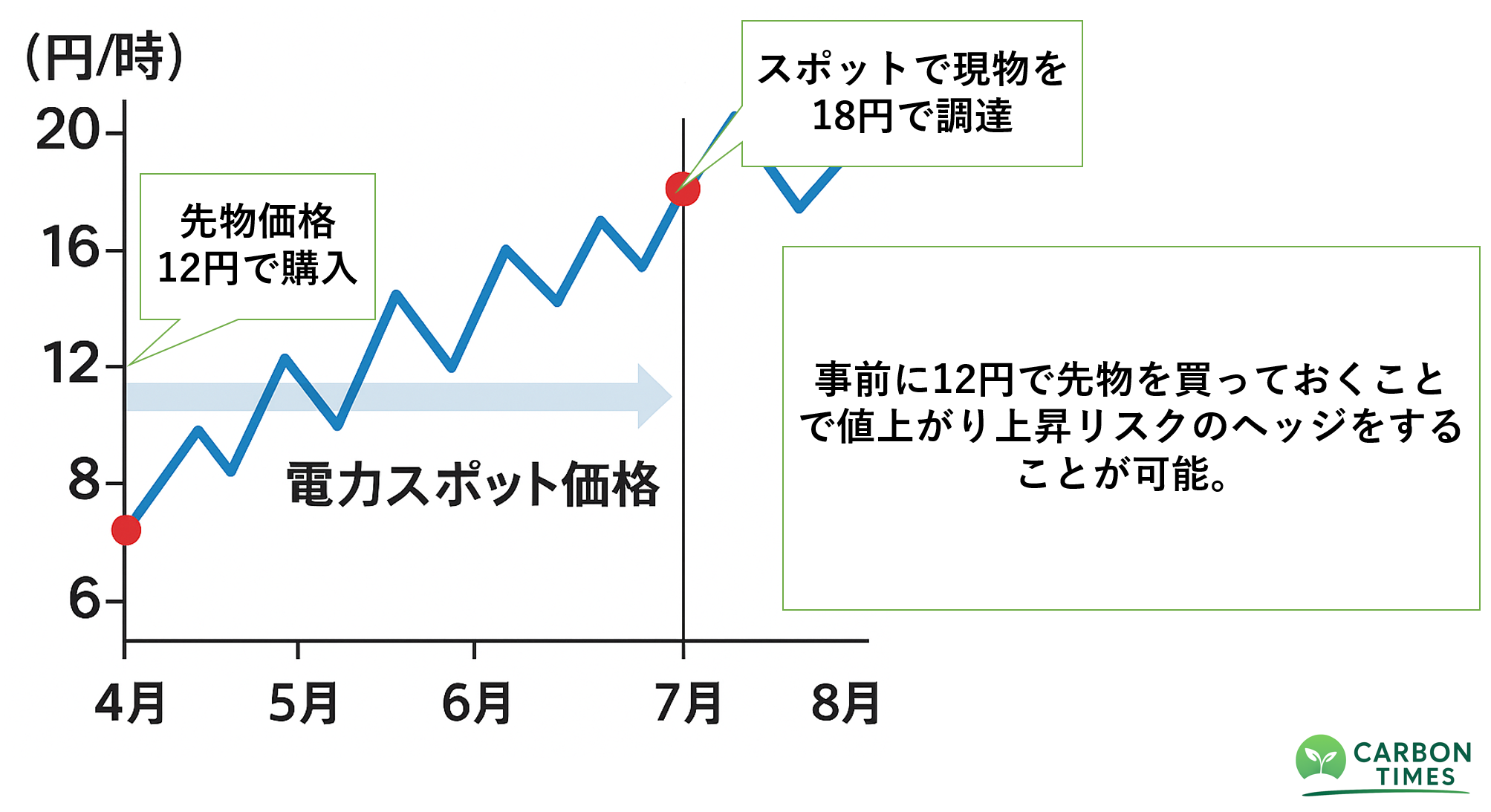

電力先物取引とは、「将来の約束した期日に、あらかじめ約束した数量の商品をあらかじめ定めた価格で売買する」契約(先物契約)です。電力は貯蔵が難しく需給変動で価格が急騰しやすいため、先物取引を使って価格を固定し変動リスクを抑えるニーズが高まっています。

電力先物の機能

電力先物の主な機能は以下の通りです。利用者は、現物の調達を行いにあたり価格の変動を抑えるために使用します。

価格ヘッジ機能

最も使用される機能です。将来の価格変動リスクを考慮して、価格をあらかじめ固定する機能です。

多くの新電力が抱える市場リスクをヘッジすることができるため、非常に注目が集まっています。

価格発見機能

企業間で取引を行う際、市場で形成される価格は重要な参考指標となり、取引の流動性向上にもつながります。ただし、各社のリスク許容度や取引条件が異なるのが健全な市場の特徴であり、その結果として一定の価格差(バラつき)が生まれることは自然であり、むしろ望ましい面もあります。

信用リスク遮断機能

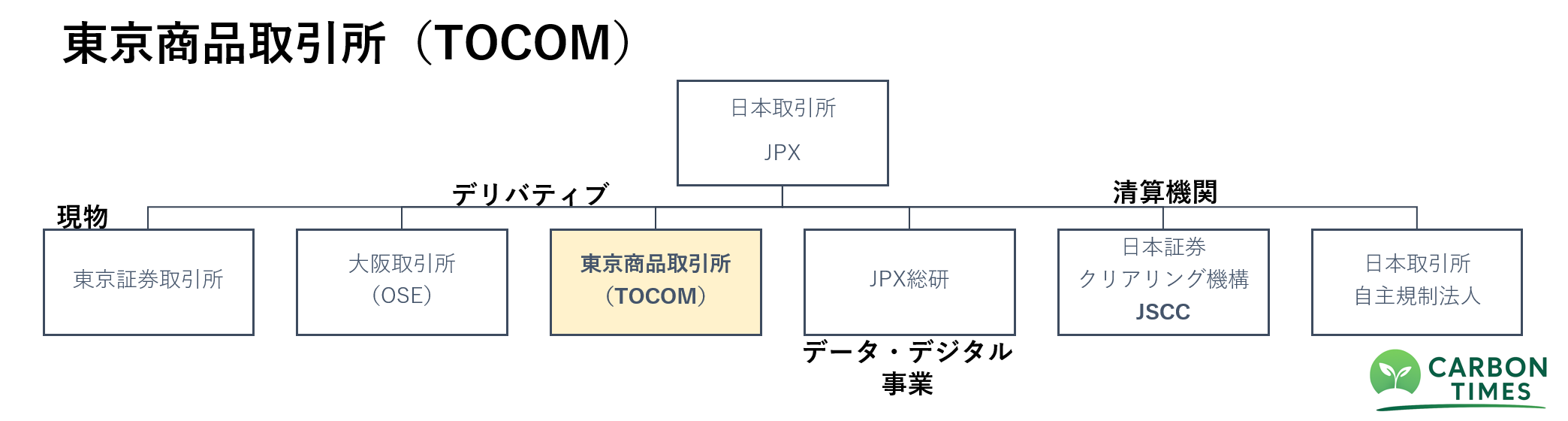

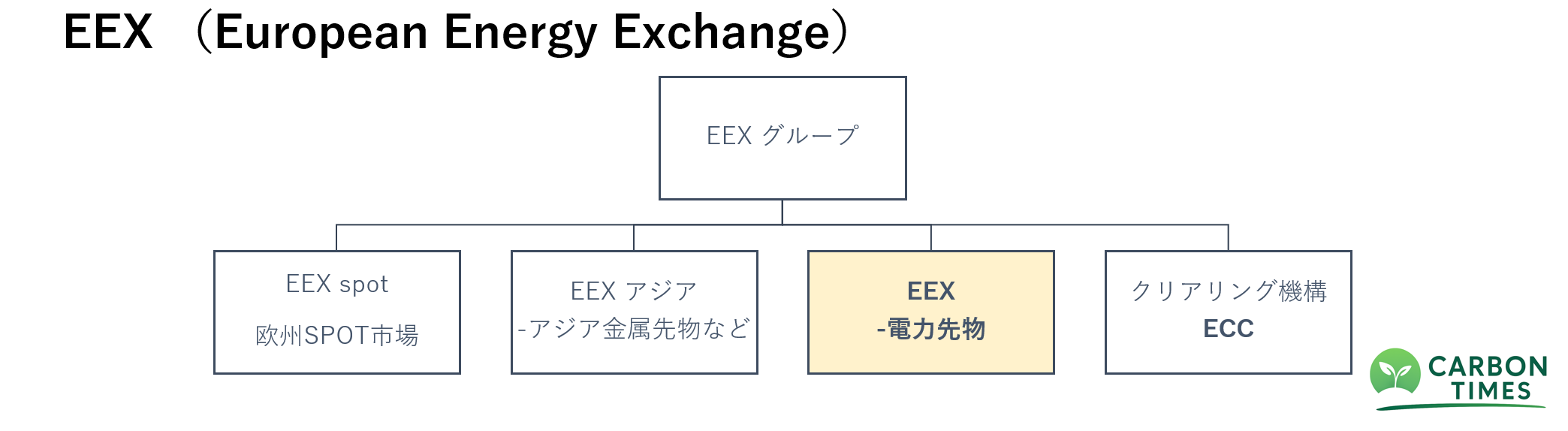

清算機関を介した決済により、取引相手方の信用リスク(カウンターパーティリスク)を遮断することができます。TOCOMの場合は日本証券クリアリング機構(JSCC)が、EEXの場合はEuropean Commodity Clearing(ECC)がそれぞれ清算機関として機能します。日本では、クリアリングは商品先物取引法に基づき指定された清算機関(JSCCなど)を通じ、取引参加者がJSCCまたはECCに資金を預託することで資金管理と信用リスク遮断が行われています。

電力取引所と先物商品の種類

日本向け電力先物は主にTOCOM、EEX、CMEなど複数の取引所で提供されています。2019年9月、TOCOM(東京商品取引所)が試験上場を開始し、2022年4月に本上場されました。

その後、欧州エネルギー取引所(EEX)が2020年5月、米国シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)が2021年に取り扱いを始め、2025年にはICE(インターコンチネンタル取引所)も参入を予定しています。

EEXは取引量を急速に伸ばしており、2024年には取引量72.9TWhと前年の18.3TWhから急増、国内シェアは90%超に達しています。

取引時間帯

先物商品は地域・時間帯別に分かれています。例えばTOCOMの月次電力先物(現金決済)では、東日本/西日本のベースロード電力(24時間平均)と日中ロード電力(平日8~20時)の計4品目を標準商品とし、JEPXスポット市場のエリア別インデックス価格に連動させています。最近では、季節変動期のヘッジ需要増大に対応するため、2024年春をめどに週次ベースの電力先物も導入予定です(週次限月は土曜~翌金曜のカレンダー日数で算出)。また、EEXは2025年2月に東京・関西エリアの月次オプション、同4月には板寄せ取引(オーダーブック方式)を追加し、選択肢を広げています。

約定量は増加傾向

電力先物市場は、将来の価格を固定し、価格変動リスクをヘッジするための手段として発展してきました。特に、LNG(液化天然ガス)や石炭なども上場され、総合的なエネルギー先物市場の創設を目指しています。2019年9月に試験的に上場された電力先物市場は、しばらく限定的な取引量が続いていましたが、2020年度冬季の市場価格高騰が転機となり、価格ヘッジの重要性を再認識した小売事業者が先物取引への関心を強める結果となりました。

欧州エネルギー取引所(EEX)も、日本市場への関心を強めており、2020年5月から相対取引の決済保証サービスを開始しました。EEXの参入により、電力先物取引市場は国際的な競争が加速し、日本市場の取引量が増加する要因の一つとなっています。EEXは欧州の取引プラットフォームを活用し、日本市場においても電力の先物取引を促進する取り組みを進めており、日本国内での市場成熟に向けた一役を担っています。

2021年4月から6月の間、東商取での電力先物の約定量は前年同期比で倍増し、約3億8368万kWhに達しました。これにより、電力先物市場は本格的な上場へと進み、2022年4月には本上場が決定されました。現在、ベースロードと日中ロードの2種類の先物商品が取引され、1枚あたりの取引単位は7万2000kWhとされています。

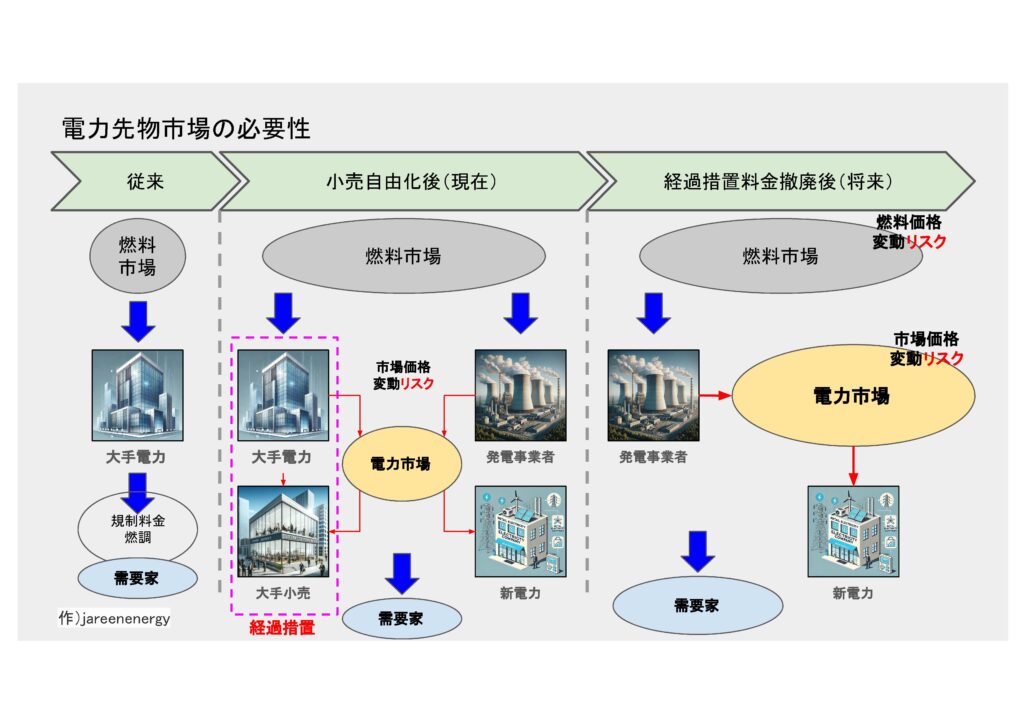

電力先物市場の必要性

電力先物市場の登場は、電力事業者にとって経営の安定化を図るために非常に重要なツールとなっています。電力市場の価格は、天候や需給バランスの変動、燃料価格の変動に大きく影響されます。このため、電力事業者は価格リスクを適切に管理しないと、収益が不安定になりやすいという課題に直面しています。

経済産業省も先物取引の活用を推奨しており、2021年秋には「市場リスクマネジメントに関する指針」を策定しました。この指針では、発電および小売事業者に対して、スポット市場の価格や需要変動リスクを適切に管理することが求められており、その具体的な手段として先物取引の活用が挙げられています。電力ビジネスにおいて、価格変動リスクを最小限に抑えるための重要な戦略として、今後も先物取引の需要はさらに高まるでしょう。

まとめ

電力先物市場は、価格変動リスクを管理し、電力事業者が安定した経営を実現するために不可欠なツールです。日本では2019年に電力先物市場が上場され、段階的に取引量が増加し、現在では市場の一部として確立されています。市場自由化に伴い、電力先物市場の役割はますます重要になり、企業は先物市場を活用して将来的なリスクに備えることが求められています。特に、再生可能エネルギーの普及が進む中で、供給の不安定さがリスクとなるため、先物取引の重要性はさらに高まっていくでしょう。