はじめに

電力市場は、他の金融市場と比べて複雑で独特です。kWh や kW、JEPX、非化石証書など、トレーディングに必要な基礎知識が多く、実務に入る前に全体像を掴むことが欠かせません。

本記事では、株式やFXといった他市場との共通点も踏まえながら、電力市場の仕組みや取引ルール、価格の考え方をコンパクトに整理しています。これから電力取引に関わる方が、実務に活かせる基礎を効率よく学べる内容です。

電力市場の概要と主要プレイヤー

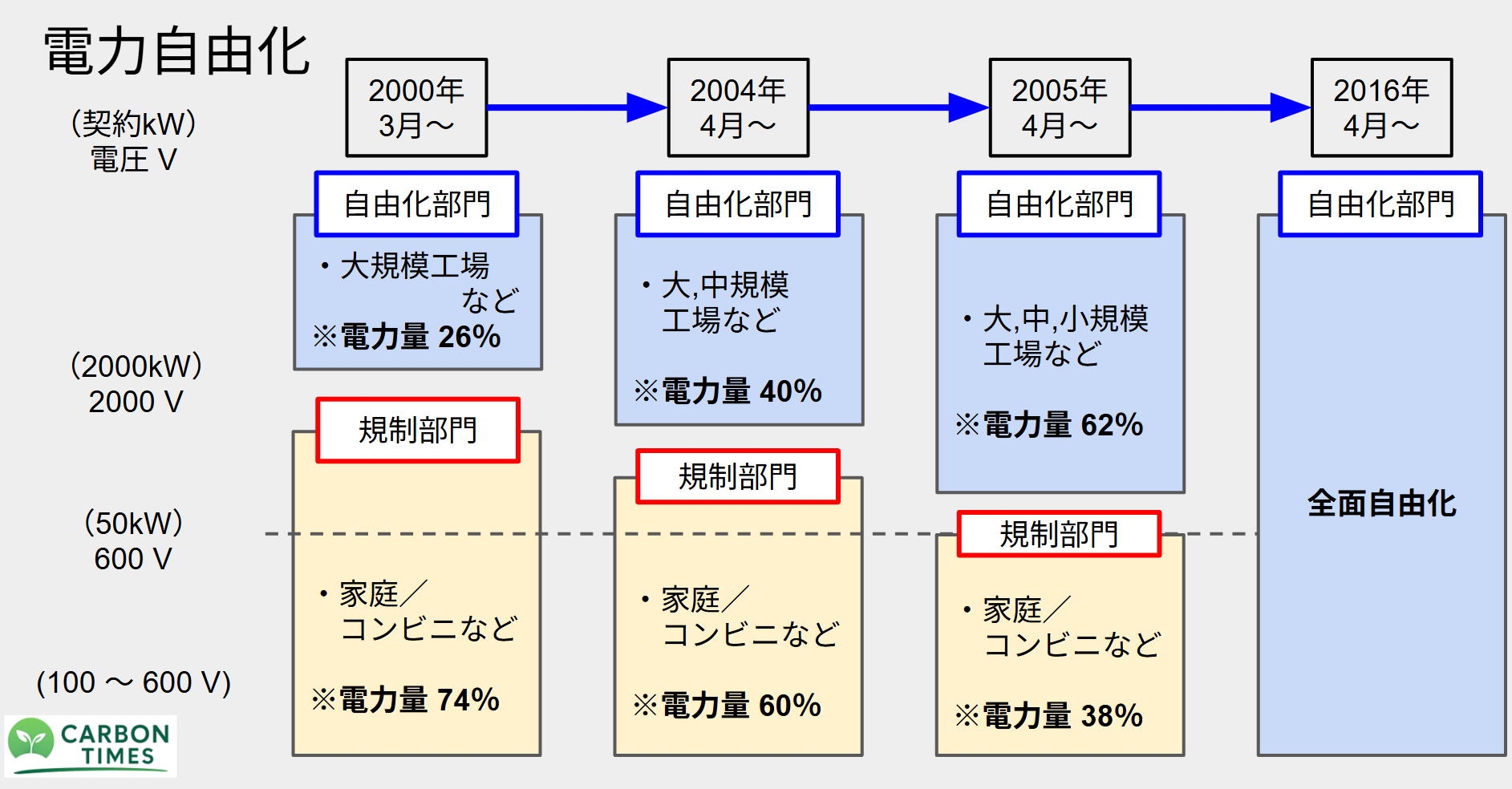

2016年には完全自由化(家庭向け製品の完全自由化)され、消費者は自分に合った電力プランを複数の小売事業者から選べるようになりました。

自由化により、市場は活性化し、小売電気事業者は急激に増加し、2025年現在でも増加しています。

詳しくは以下、記事で解説しています。(併せて一読してみてください。)

電力市場の概要

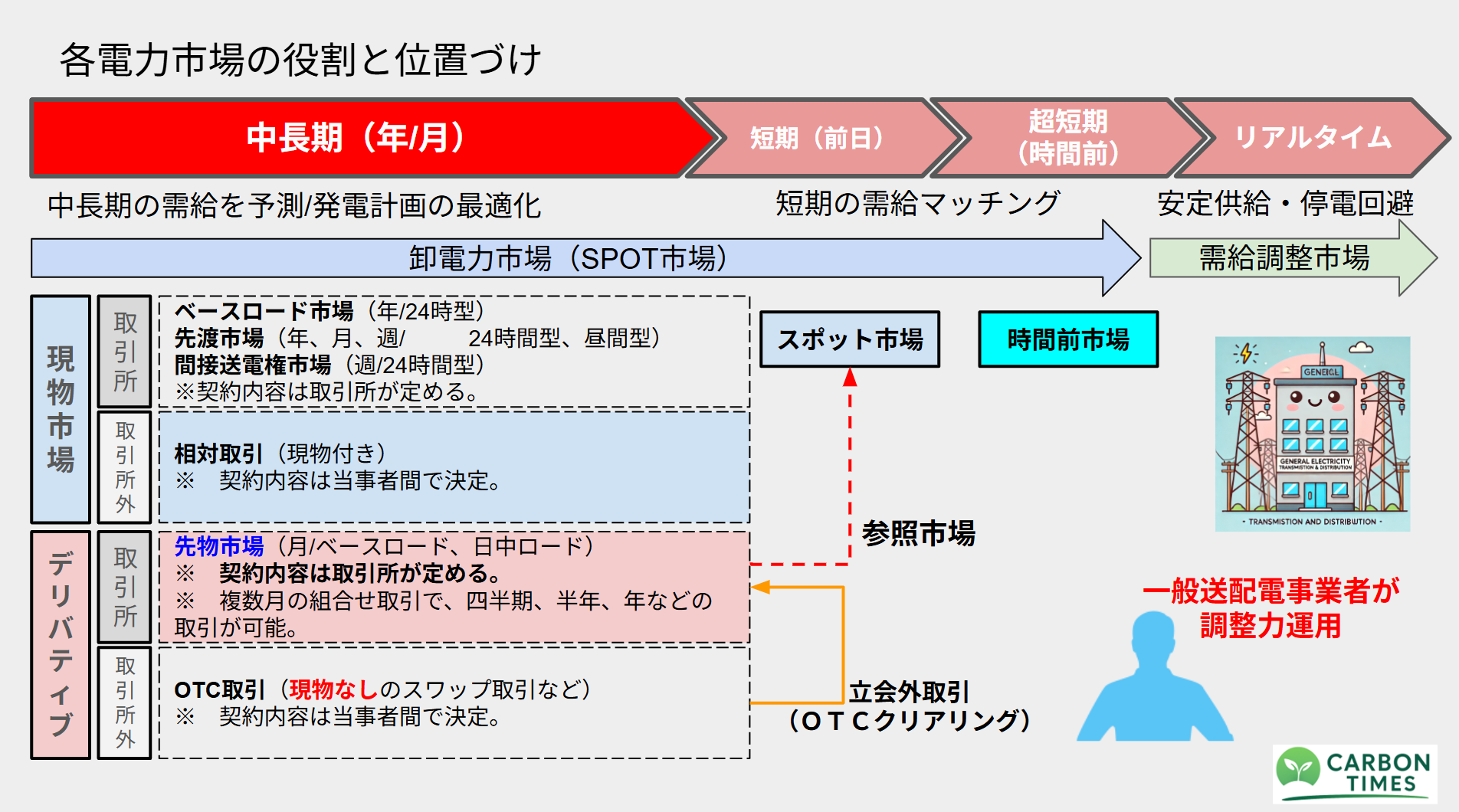

自由化以降多くの小売電気事業者がが参入することになりました。また、多くの市場参加者が取引を行う市場についても解説します。

スポット市場

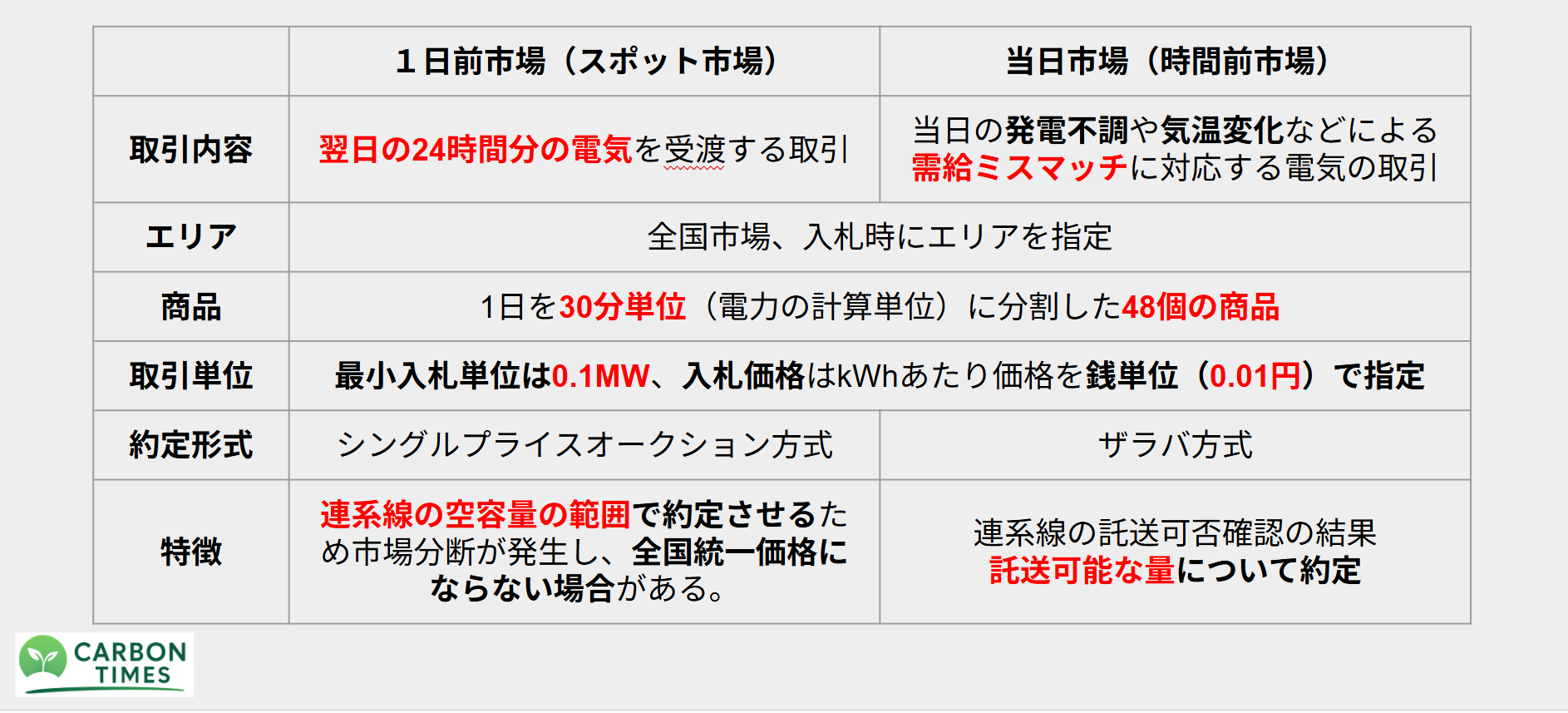

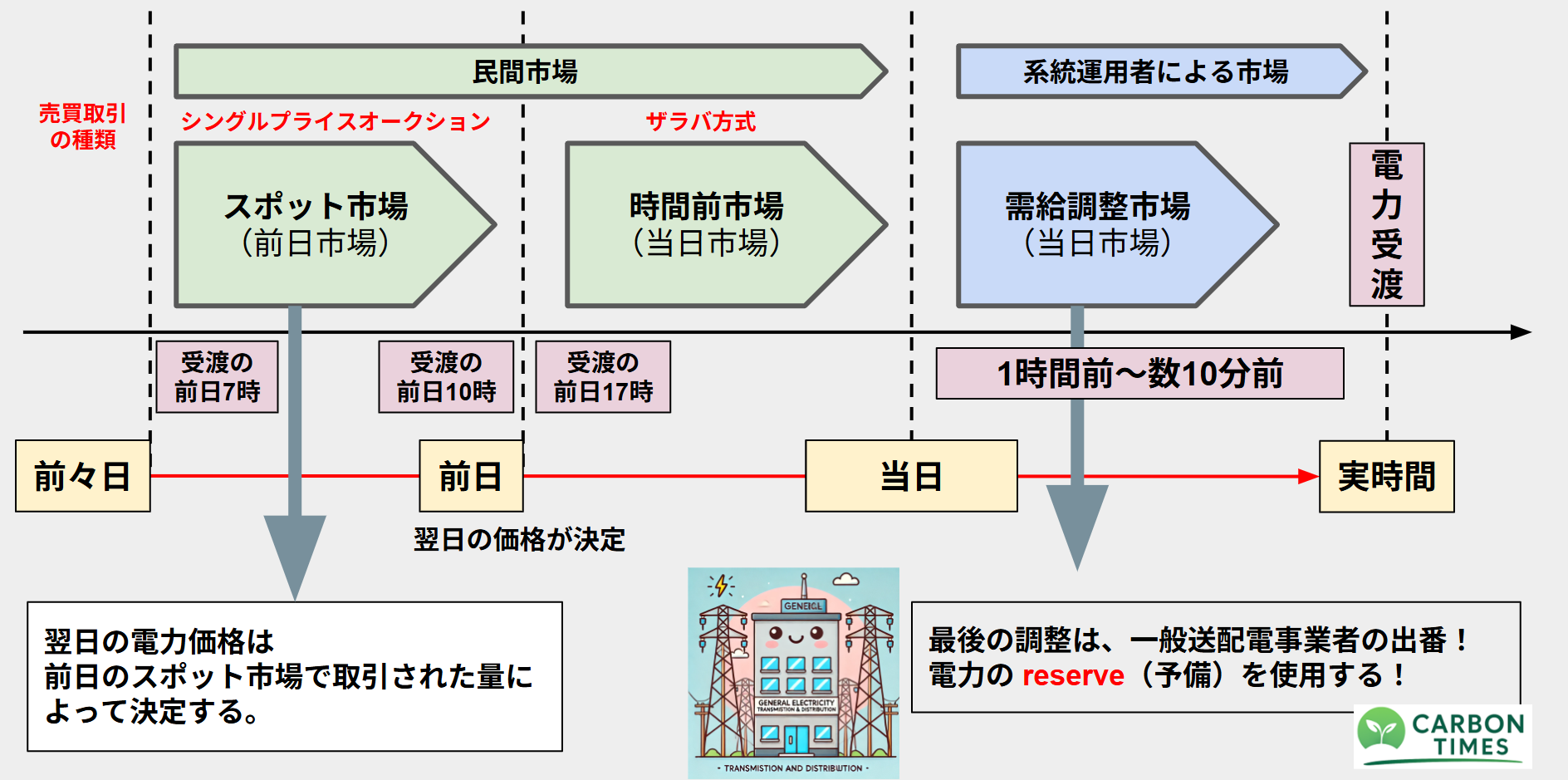

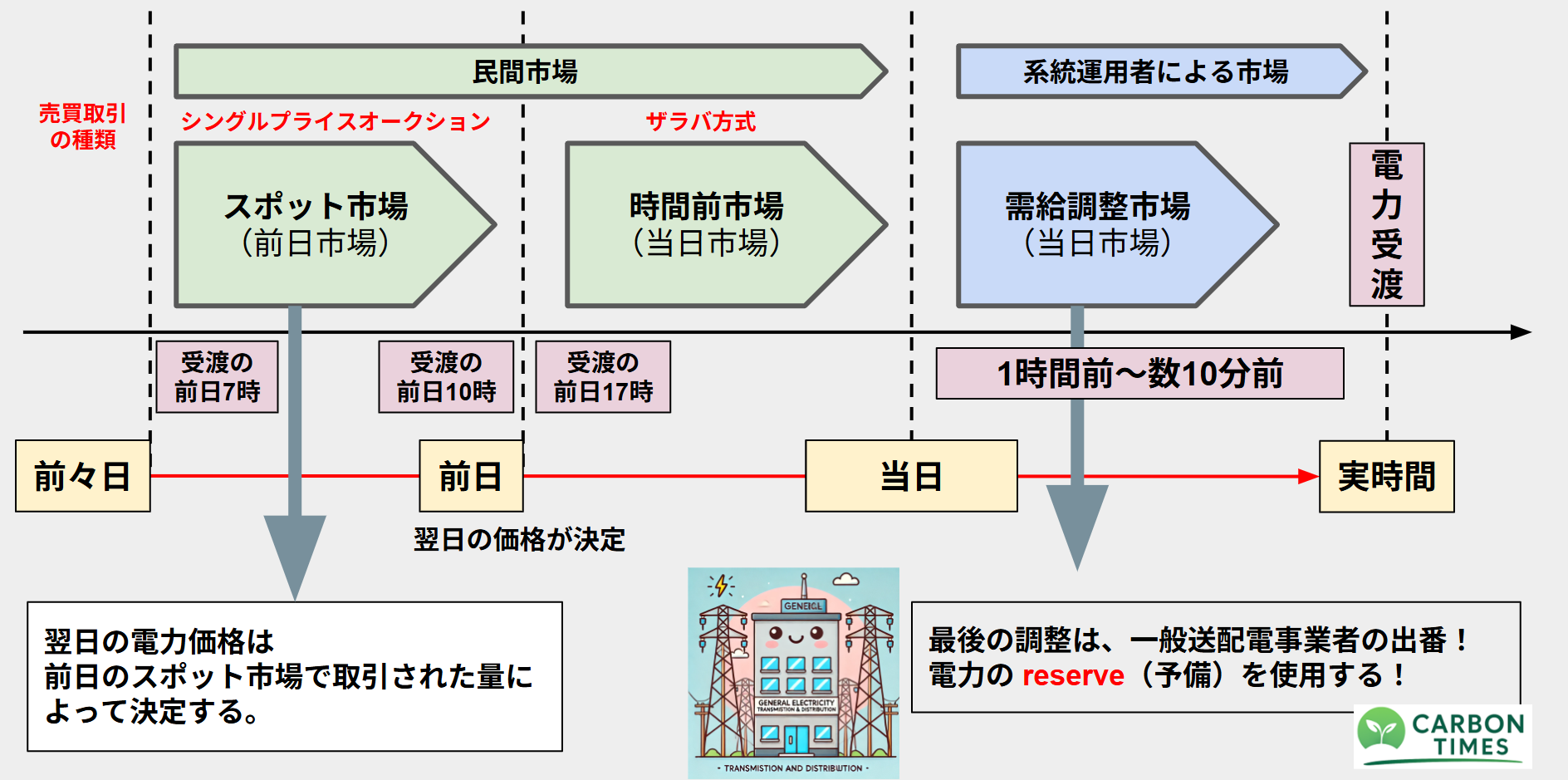

JEPX(日本卸電力取引所)では、前日取引(dayAhead取引)とイントラデイ取引(時間前市場)において取引を行います。

各市場の特徴としてはスポット市場では、シングルプライスオークション(約定値が一つ)に対し、時間前市場ではザラ場方式(約定値が複数)となる方式を採用しています。

詳しくは以下、記事で解説しています。(併せて一読してみてください。)

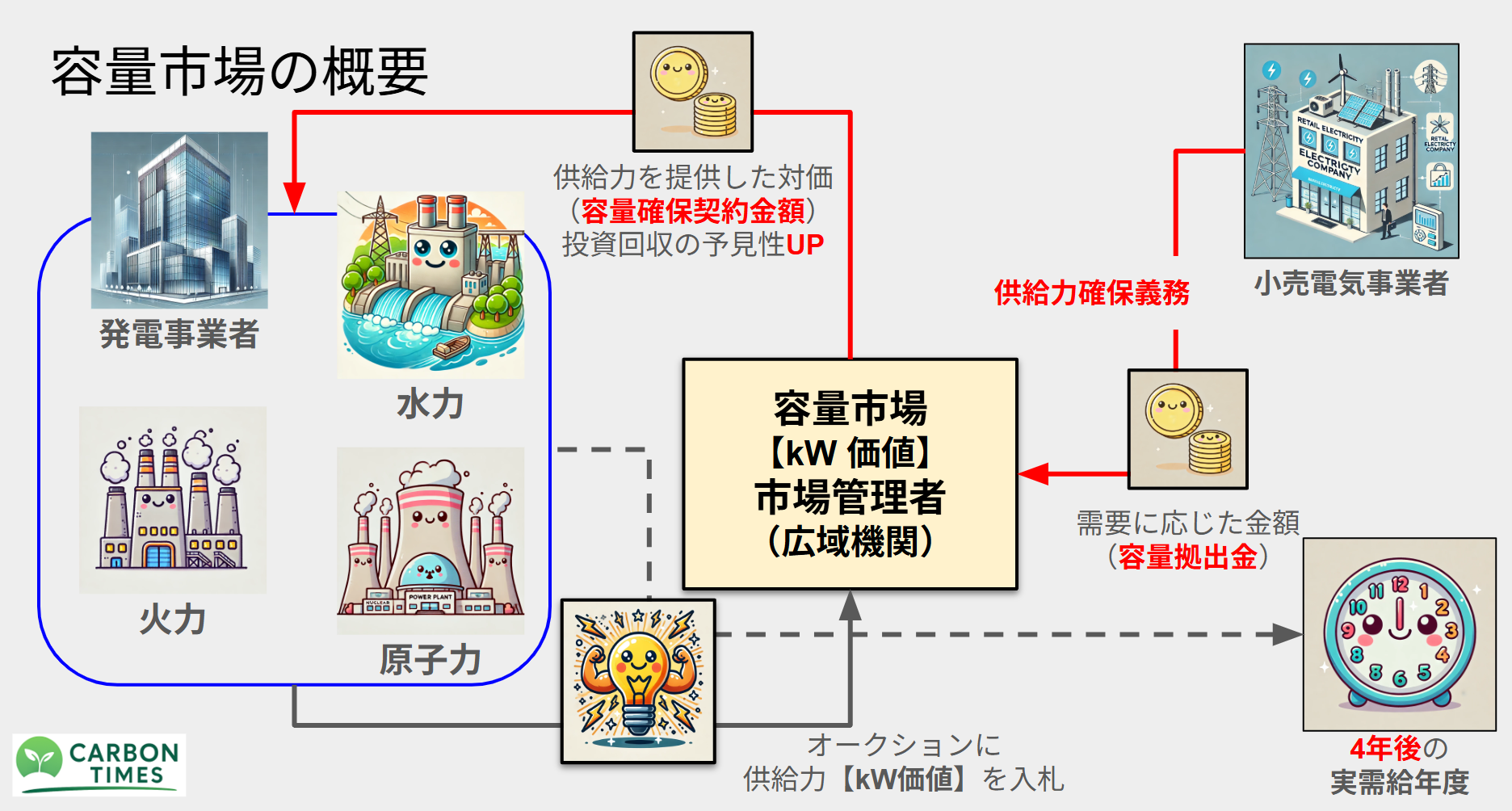

容量市場

容量市場とは、将来の供給力(kW価値)を取引する市場のことです。発電事業者は、4年前のオークションで供給力を入札し、投資回収の見通しを図ります。一方、小売事業者は供給力確保義務から、その対価を負担します。

発電事業者は実際に供給力を提供した年度に売上を計上し、小売事業者も同様にその時点で費用を計上します。

需給調整市場

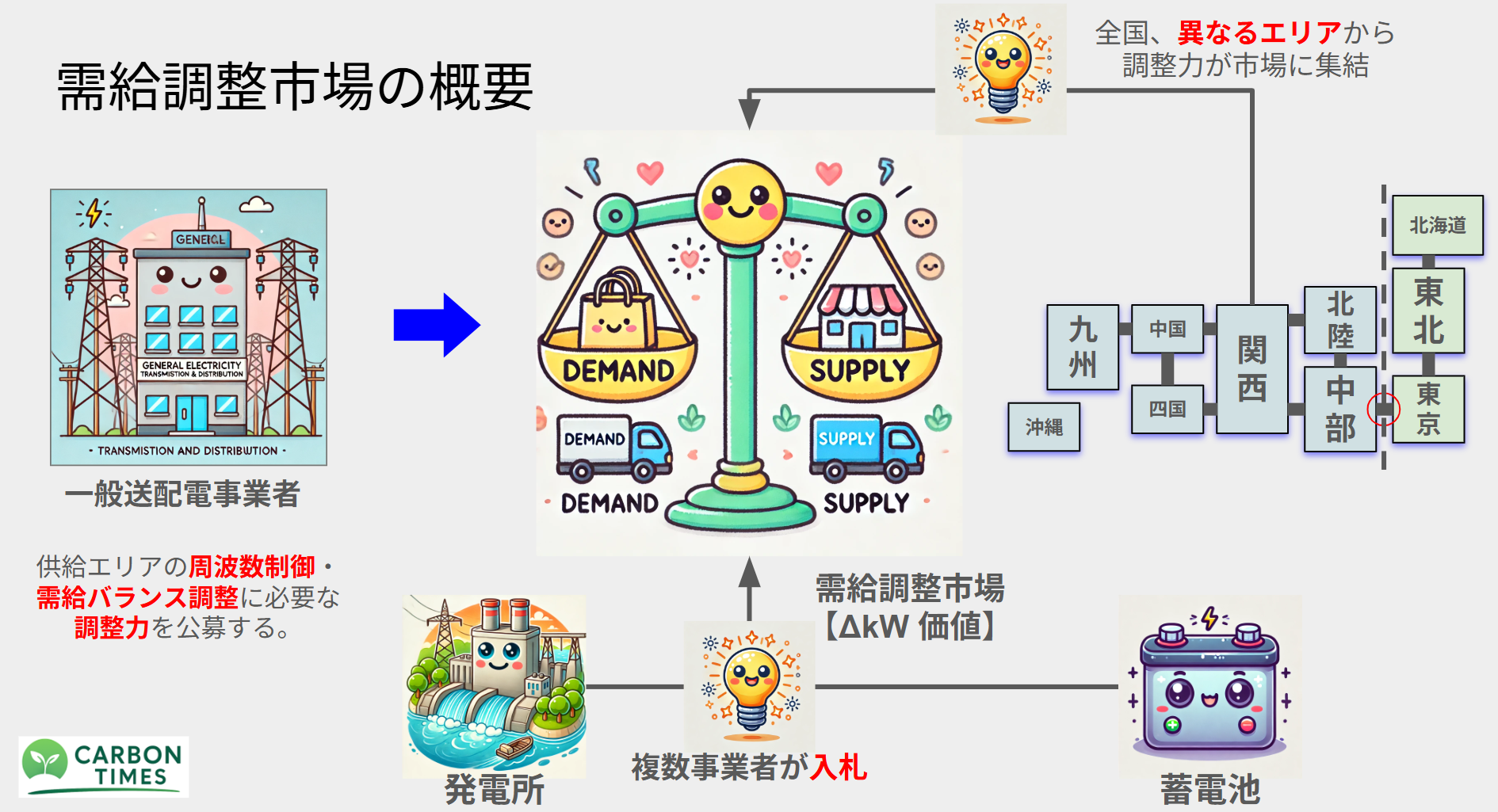

この市場は、各エリアの一般送配電事業者が市場運営者となり、調達を希望する調整力の必要量を提示し、調整力の提供事業者は当該必要量に対して入札します。

そして、落札された調整力が当日断面で取引される市場です。変動電源をお持ちの事業者が活用する事例も増えてきています。

詳しくは以下、記事で解説しています。(併せて一読してみてください。)

非化石価値取引市場

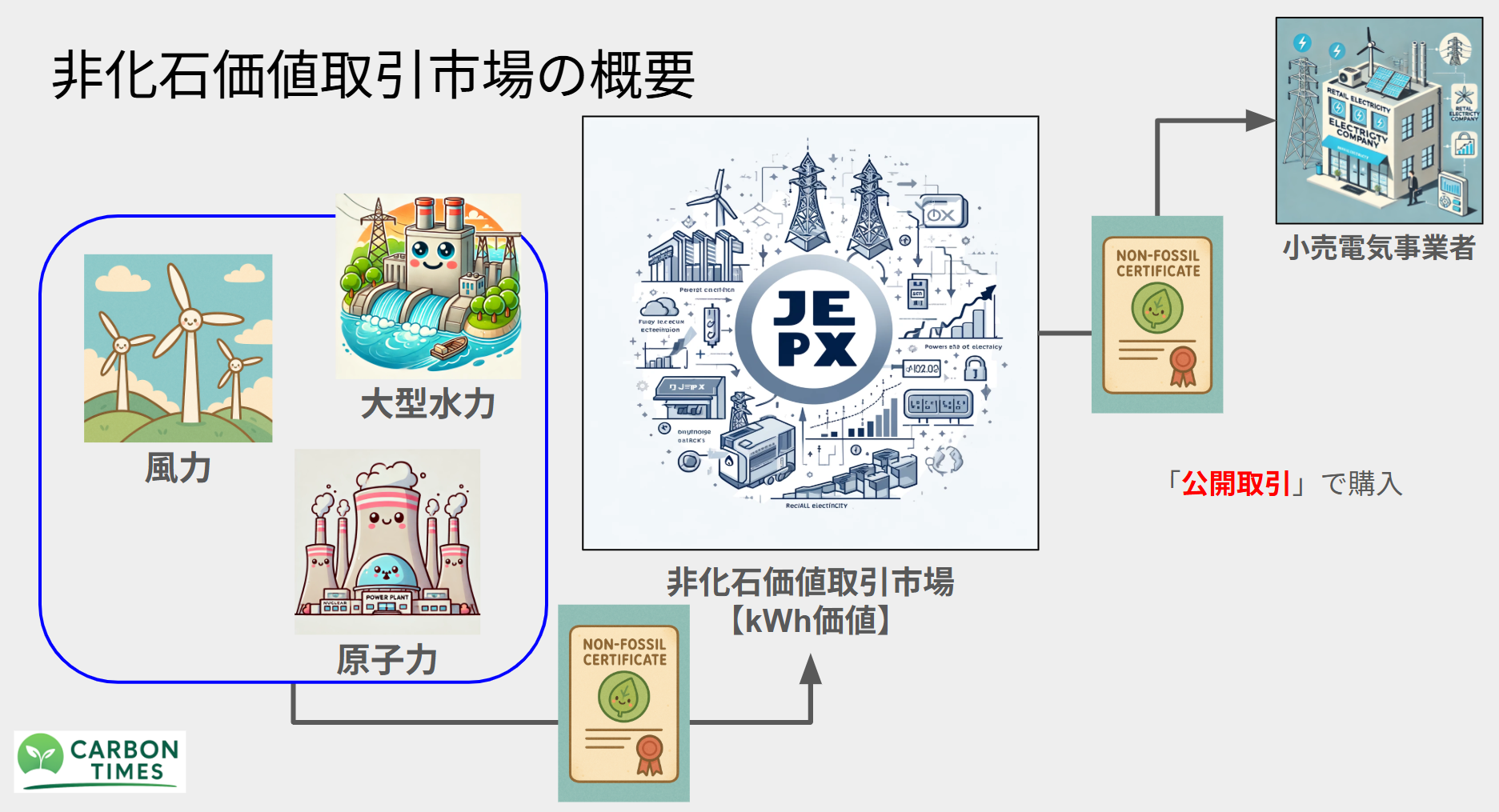

2018年5月に創設された市場では、FIT証書、非FIT(指定あり・なし)の3種類の再エネ証書が定期オークションで取引されます。

入札期間は約1週間で、シングルプライス方式です。売り手は発電・原子力事業者、買い手は小売電気事業者等で、ブロック売買や相対取引も可能です。

電力先物市場

電力先物において主要な取引所はTOCOM・EEXが存在します。特に、EEXでは欧州のトレーダーが急速に市場参加してきている背景もあり、流動性の増加がみられます。

詳しくは以下、記事で解説しています。(併せて一読してみてください。)

ちなみに

電力(現物)が受け渡しされるまでの流れについては、以下図の通りです。

小売電気事業は、前日までに計画提出することが求められます。計画提出後のずれは時間前市場において修正を行い、最終調整は系統運用者である一般送配電事業者が行ってくださいます。

このバランスは電気の保存できない性質(同時同量の原則)から必要になってくるものです。

詳しくは以下、記事で解説しています。(併せて一読してみてください。)

取引の基本概念

取引を行ううえで、当たり前ですが価格(円/kWh)と数量(kWh)が重要になってきます。それらについて解説していきます。

売買単位と取引商品

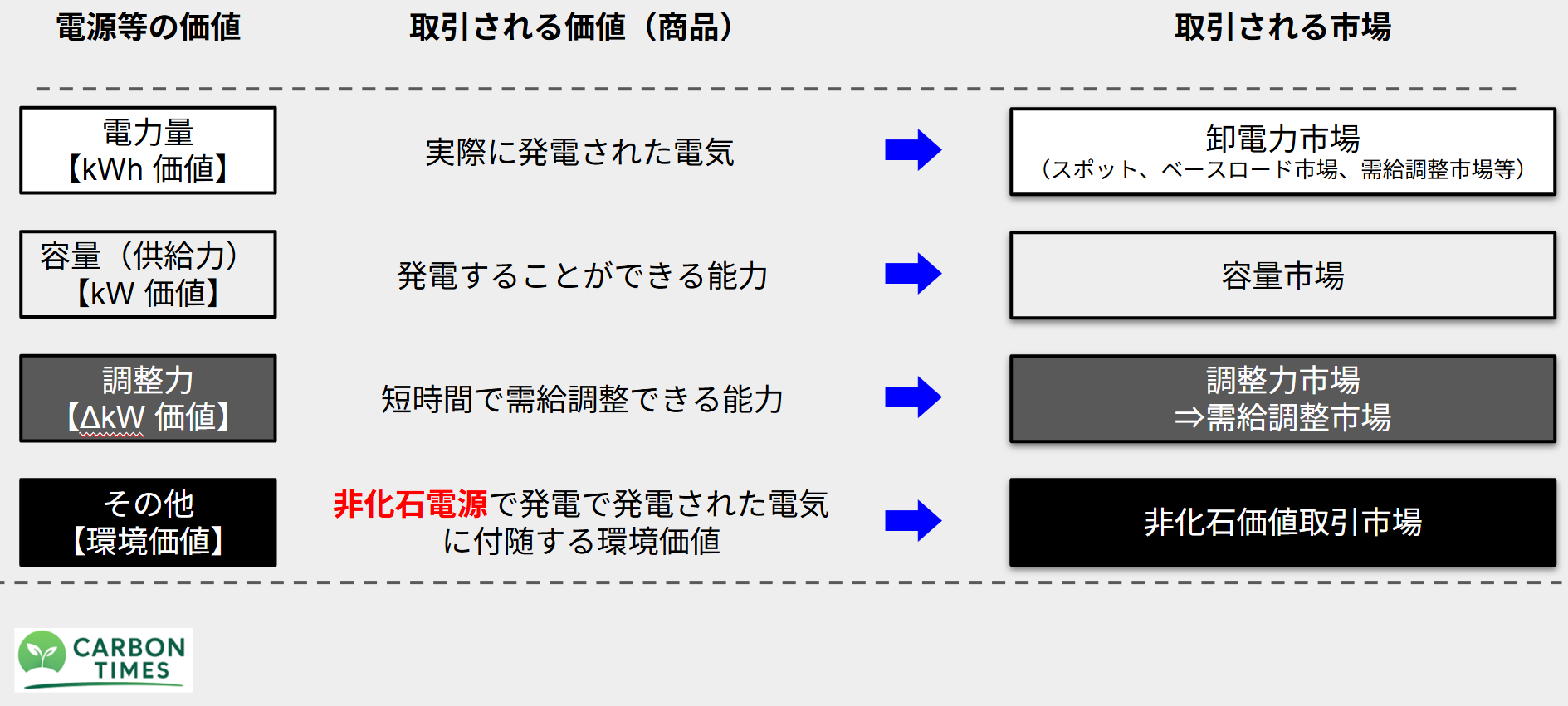

電気の価値は、電力の利用目的や形態によってさまざまに分類され、上記で説明した市場において取引されます。

具体的には、kWh(電力量)、kW(出力)、ΔkW(変化量・調整力)、非化石証書・Jクレジットなどの単位や形態で取引され、これらは用途や市場に応じて価格が決定されます。

価格決定の仕組み

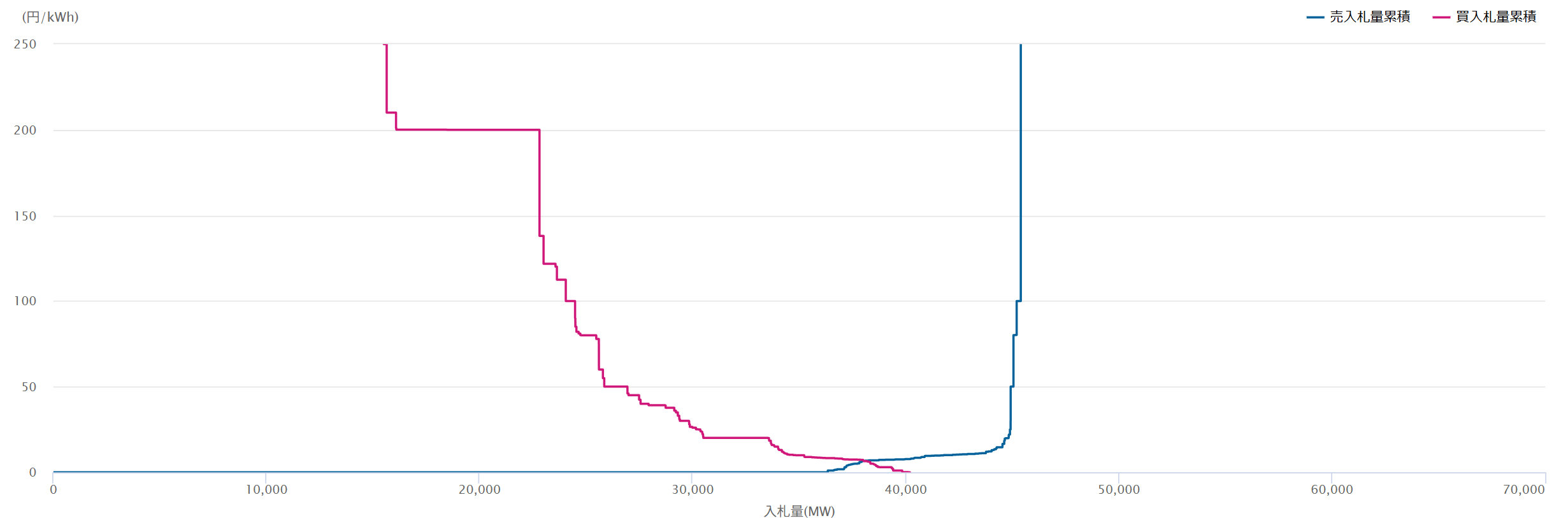

電気の現物市場(spot市場)での価格は、時間帯にもよりますが、おおむね需要と供給のシングルプライスオークションで決定します。

また、2025年現在、旧一電とよばれる事業者(北海道電力や東北電力、東京電力など)が余剰電力を限界費用ベースで供給力として入札しています。

つまり、電気の価格は発生元である燃料原価に強く依存するということです。

※EPEX(欧州市場)・FERC(米国)でも共通の設計思想です。

高いボラティリティ

電力は貯めることができない性質からも1日を通しても非常に高いボラティリティを持った商品となっています。以下は、とある1日のspot価格の価格推移です。

1日の中でも、エリアによっては0.01円/kWh~10円/kWhの時間帯もある非常にボラタイルなマーケットです。要因としては、電気の貯めることができない性質に加えて、再エネの増加・需要の変動などが主にあります。

詳しくは以下、記事で解説しています。(併せて一読してみてください。)

他市場との共通点・相違点

電力市場は、他の市場(株式市場)と比較してどのような状況にあるのか比較して現状を解説します。

スポット vs 先物市場の役割

電力市場においても、株式市場と同様に『現物』と『先物』の両方が存在します。『現物』は、JEPXと呼ばれるspot市場で電力の売買を行うことができます。『先物』については、将来の一定期間の電力価格をロックする取引です。『現物』の価格変動リスクを避けるヘッジ目的でも使用されています。

流動性・ボラティリティの比較

電力市場は、株式式市場に比べて流動性が低いです。主たる現物を大規模発電事業者が保有しているため、取引が極めて限定的となっています。また、電力市場については制度の移り変わりが激しい状況であるため、価格の変動要因として制度が存在します。株式市場などと比較して、この点が大きな違いです。

取引時間

電力(現物)マーケットの取引時間は、非常に特徴があります。現物は前日の9時半が締め切りで10時には翌日の価格が決定されます。

また、翌日の供給計画を前日の13時までに提出する必要があります。つづいて、当日市場です。ここは、需給調整市場とも呼ばれます。リアルタイムでの取引であり、5分~30分単位での取引が必要になります。

また、電力先物市場においてはTOCOM JPX(日本)とEEX(欧州)の2つの主要取引所が存在しています。

TOCOMでは、9:00~15:45、ナイトセッション17:00~19:00となっています。 取引時間は商品によりけり、異なっております。ちなみに、15:45~17:00までの休場を立会外といいます。

取引時間は商品によりけり、異なっております。ちなみに、15:45~17:00までの休場を立会外といいます。

価格指標としての役割

株式市場では、TOPIXやN225。為替市場では、ドル円などの価格指標が存在しています。電力市場では、JEPX(足元の価格)、LNG・石炭価格(燃料価格)、再エネ価格(非化石証書価格)、電力先物指数(ベースロード月間価格)などが価格指標となっています。

取引実務とリスク管理

電力市場には、大きく3つのカテゴリに分類することができ、発電・小売・トレーダーが存在します。現状では、トレーダーは少ない状況で、発電・小売間での供給力確保のための相対取引が行われるケースが多いです。一部、ヘッジのために、先物を活用をする事業者も出てきています。

- 電力現物取引

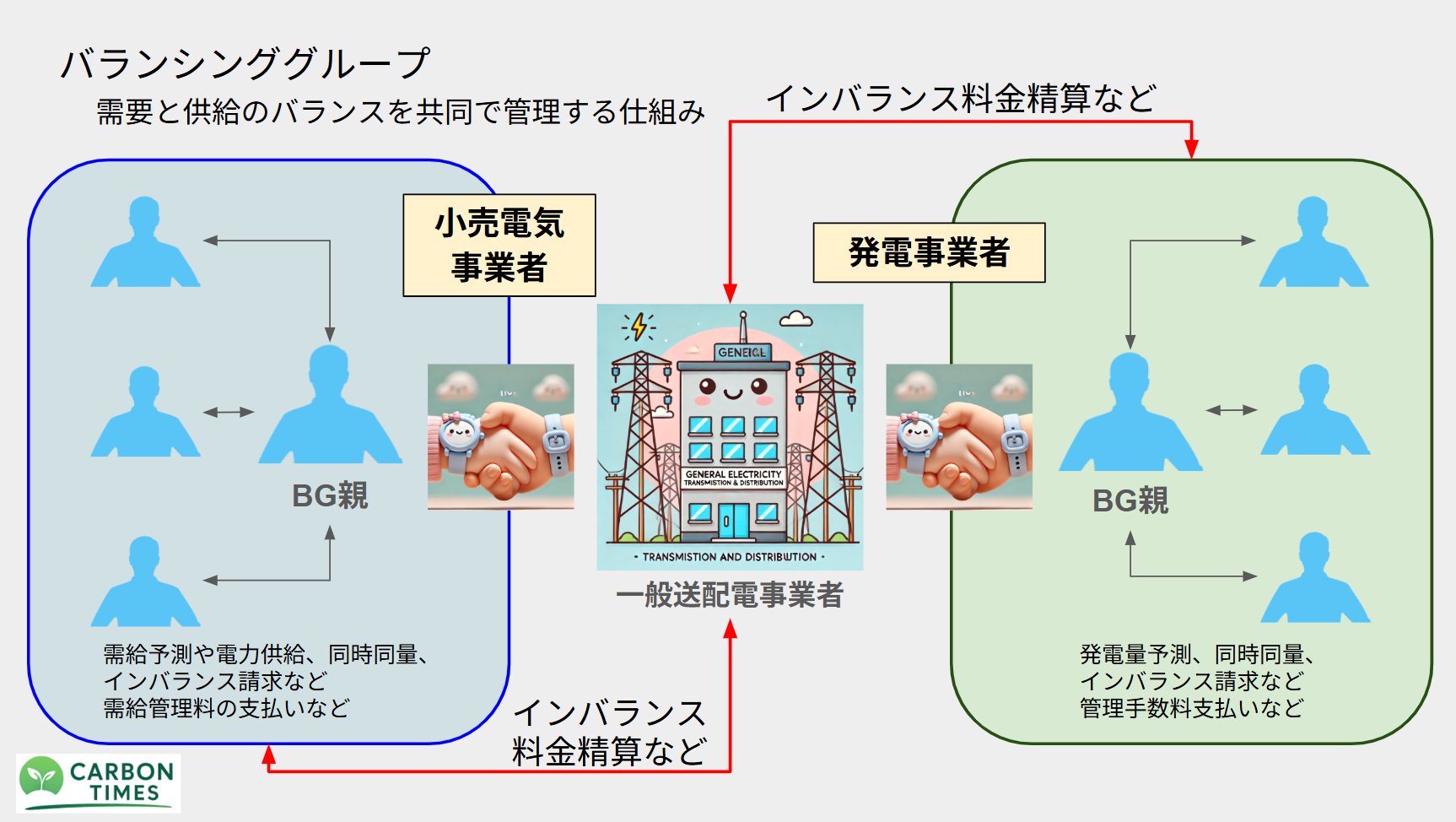

電力取引も、その他市場取引と同様で現物取引とデリバティブ取引が存在をしています。電力における現物取引とは、BG間取引のことです。バランシンググループ間での取引です。

- 電力先物(デリバティブ)取引

電力市場における先物取引は、TOCOM・EEXにおける取引所で商品が上場をしておりDAY、Weekly、monthly~Quarter・Seasonと複数のエリアにおいて商品が展開されています。流動性についてもEEXにおいては年々確実に増加傾向にあります。

詳しくは以下、記事で解説しています。(併せて一読してみてください。)

まとめ

電力市場の自由化により、市場は大きく発達をしました。市場設計もまだまだ未成熟かつ複雑で価格予測も難しい状況です。この記事で基礎を各市場の基礎を習得してもらえたら嬉しいです。