はじめに

日本では再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力の需給バランスを維持する重要性が一段と高まっています。そうした背景のもと、電力の周波数制御や需給バランス調整に必要な調整力を効率的かつ公平に調達するための市場として、需給調整市場が2021年4月1日に創設されました。需給調整市場の導入目的は、多様な電源の参加機会を確保しつつ調達コストの透明性・適正化を図り、広域的に調整力を確保することで電力システムの安定化と運用効率化を実現することにあります。

需給調整市場とは?

簡潔に説明すると

調整力を取引する市場です。エリアを超えて調整力を取引することで効率的な需給運用を目指すことが目標とされています。

もう少し詳しく説明すると

調整力(需給バランス調整に供する電源や需要の制御力)をその応動時間(要求される応答の速さ)や役割に応じていくつかの商品区分に分類して取引します。制度導入当初は段階的に市場取引を開始し、2021~22年度に3次調整力を段階的に市場導入しました。そして2024年度から新たに1次調整力および2次調整力の取引を開始し、これにより沖縄県以外の全国で全ての調整力区分について市場取引が開始しました。

取引対象となるプロダクト

応動時間 10秒以内、持続時間 5分以上。電力系統周波数の瞬時の偏差を補正するための調整力で、発電機の自動制御(AGC)により提供されます。大規模電源脱落時の初動対応や秒単位の微細な需給変動の吸収を担います。

調整電源:500kW程度

応動時間 5分以内、持続時間 30分以上。需要の急変動や発電設備トリップ等による短周期の需給変動を補正する調整力です。1次調整力の後を受けて働き、送配電事業者が運用計画を修正しつつ需給バランスを安定化させる用途で使われます。

調整電源:500kW程度

応動時間 5分以内、持続時間 30分以上。予測しきれない需要や再エネ発電出力の長周期の誤差(例:数十分~数時間スケールの偏差)に対応するため、ゲートクローズ後に調達される調整力です。一次・二次①で対応しきれない継続的な変動を補完します。

調整電源:500kW程度

応動時間 15分以内、持続時間 3時間程度。デイAhead(前日計画)以降の需要予測誤差や再エネ出力誤差、大規模発電脱落時の供給不足を補填するための調整力であり、中長時間持続可能な予備的出力調整手段です。比較的余裕をもって立ち上げ可能な火力や水力などが提供します。

調整電源:500kW程度

応動時間 60分以内(※2024年度より)、持続時間 30分間(商品ブロックあたり)。再生エネの出力予測誤差に対応する目的で前日に広域調達される調整力で、需要予測と実績のズレや天候による再エネの出力変動を吸収します。初期段階の市場商品として導入され、今後ますます重要性が増すと期待されています。

調整電源:500kW程度

ちなみに

需給調整市場では、全ての商品区分において、火力(石油・LNG等)、揚水発電、蓄電池、自家発電、需要側のデマンドレスポンス(DR)等、市場要件を満たすあらゆるリソースが参加可能となっています。

制度設計・運営には経済産業省や電力広域的運営推進機関(OCCTO)などが関与し、市場取引そのものは一般社団法人電力需給調整力取引所(EPRX)によって実施・管理されています。また、公正な取引確保のため電力・ガス取引監視等委員会による監視も行われています。

ガス火力発電と需給調整市場

上記で需給調整市場と需給調整市場で取引を行う対象のプロダクトについて、説明しました。実際にガス火力発電は、需給調整市場の相性はいいのでしょうか?特性とともに考察していきます。

ガス火力発電の特性

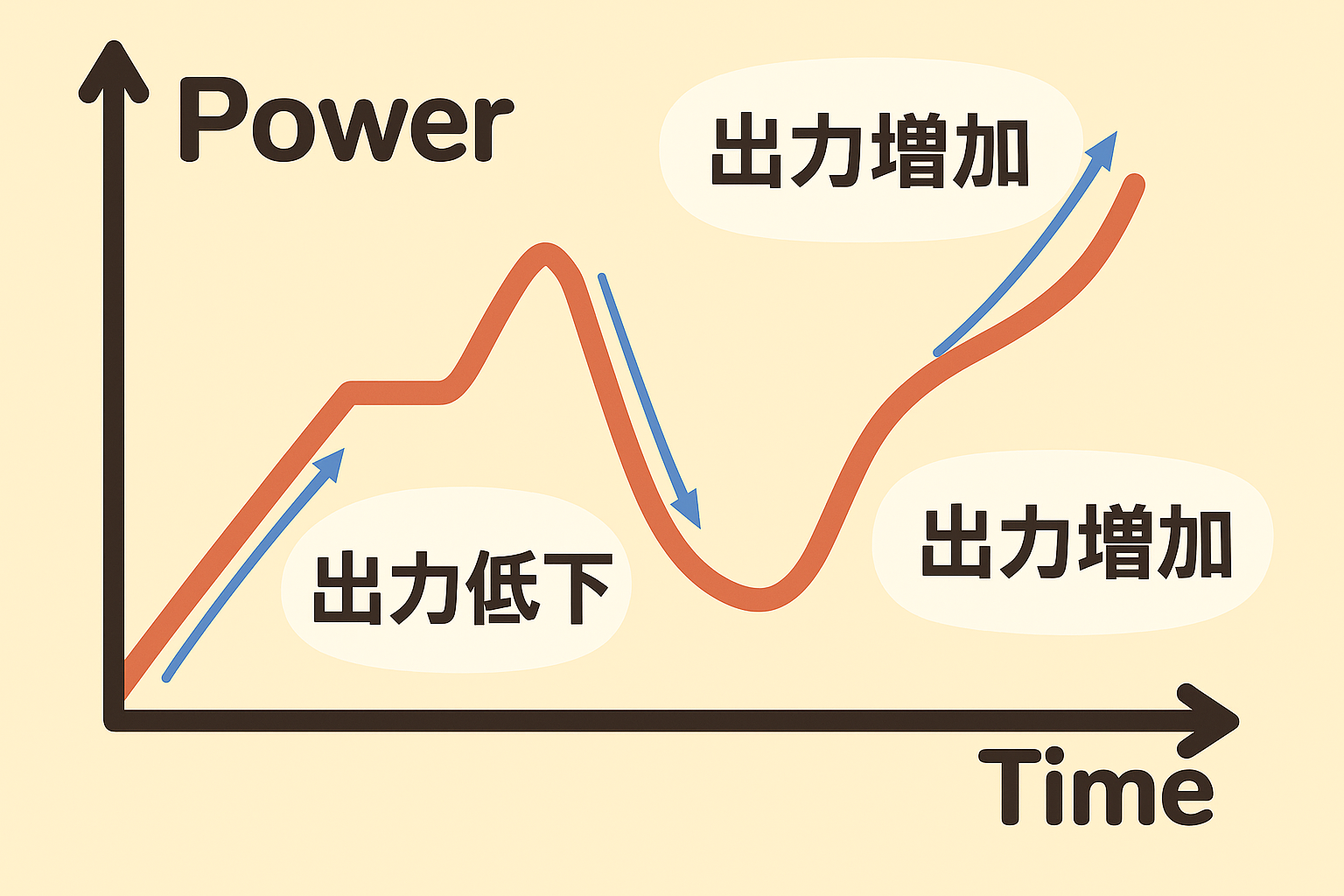

ガス火力発電は、出力制御の柔軟性・起動停止の即応性に優れた電源です。

特に以下のような技術的特徴、調整力などの適性があります。

- 高速起動・停止機能:ガスタービンやコンバインドサイクル型では、出力の立ち上げ・絞り込みが数分以内で可能。

- 部分負荷運転の対応力:一定のヘッドルーム(出力余力)を確保し、AGC信号に応じて即対応できる。

- 高い周波数応答能力:系統周波数の変化に即応して微細な調整が可能。

これにより、秒~分単位の周波数変動や急激な需給バランス変動に対応可能であり、特1次・2次調整力において主力の電源とされています。

ちなみに、火力発電についてより知りたい方は以下記事を読んでみてください。

需給調整市場を活用した収支改善

需給調整市場に参加し活用することで既存設備の有効活用と収益向上につなげられることができます。再エネ増加や燃料市況の影響により、卸電力市場価格が低迷・変動する中、ガス火力発電所はフル稼働が難しい時間帯も出てきています。しかし、そのような時間帯に発電機を待機させ調整力として提供すれば、新たな収入源を得ることができます。

つまり、ガス火力は余剰の供給力を調整力市場で提供し報酬を得ることで、収支の改善を図ることが可能です。実際、需給調整市場への参入によって「自社の発電設備をより有効に活用し、収益性を高めることが可能になる」と期待する発電事業者もいます。このように、ガス火力発電は応答速度や柔軟性の面で市場のニーズに合致しており、自社の発電資産の価値を引き出す手段として需給調整市場と相性が良いと言えます。

運用上の注意点

ガス火力などの発電所を需給調整市場において使用する場合には、設備運用面でいくつかの注意点があります。

技術面

系統からの指令信号を瞬時に受け取り制御を行うための発電所の制御システムと市場の指令システムを接続しておく必要があります。

- 大手の発電事業者の場合:自社で自動発電制御(AGC)対応のシステムを構築できます。

- それ以外の場合:アグリゲーターやメーカーの提供する制御サービスを利用することも有効です。

丸紅新電力は、東芝エネルギーシステムズ社の「ACRAシステム」というソリューションを導入し、発電所の遠隔制御運用を委託しています。このように専門システムを活用することで、発電事業者自身が24時間体制の制御センターを構築しなくとも、外部支援によって迅速確実な指令応答が可能となります。

※2022年9月に約29.7MWのガス火力発電所「川崎クリーンパワー」(神奈川県川崎市)を活用して需給調整市場に参入しています。

監視体制

需給調整市場では深夜・早朝を含めいつ需給逼迫や周波数変動が生じるか分かりません。ガス火力プラントを調整力として提供する場合、運転員やシステムによる24時間の監視体制が求められます。発電機の起動待機中は常に通信回線経由で指令を受信できる状態を維持し、指令受領後は即座に出力調整を開始します。加えて、発電設備の動作状況や指令への応答結果をリアルタイムで記録・報告する仕組みも重要です。

関西電力は仮想発電所プラットフォーム「K-VIP」を使用しています。このプラットフォームでは、調整力を提供した結果を契約先にリアルタイムでフィードバックする機能を備えています。これは需要家や共同提供者との信頼関係構築や報酬精算の確認に有用であり、こうした高度な監視・報告体制が市場参加者の運用負荷を軽減しています。

設備・メンテナンスなどの計画

ガス火力発電所は頻繁な起動・停止や出力変動を繰り返すと、タービンやボイラーに負荷がかかり、長期的には劣化や効率低下を招きます。調整力として活用する場合、従来の定格連続運転よりも変動運転が増える傾向があるため、メンテナンスサイクルの見直しや重要部品の予防交換など保全強化策を講じることが考えられます。

需給調整市場への参加プロセス

需給調整市場に参加して調整力を提供するには、所定の手続きを経て市場取引会員となり、かつ提供する設備ごとに技術要件を満たす必要があります。以下に、典型的な市場参加までのプロセスと取引の流れを示します。

STEP1:参加資格の取得(事前登録・審査)

まず市場運営主体である電力需給調整力取引所(EPRX)に対し、会員登録の申込を行います。所定の申込書類(参加申込書、誓約書、財務資料など)を提出し、企業の財務健全性や組織体制等に関する審査を受けます。審査に合格し取引会員資格を得た後、今度は実際に調整力を提供するエリアの一般送配電事業者(各地域の送配電会社)に対して設備の事前技術審査を申請します。ここでは発電設備や需要設備が市場の技術要件(応動時間や出力制御能力など)を満たすかが確認され、必要に応じて試験(テスト放出)などが行われます。

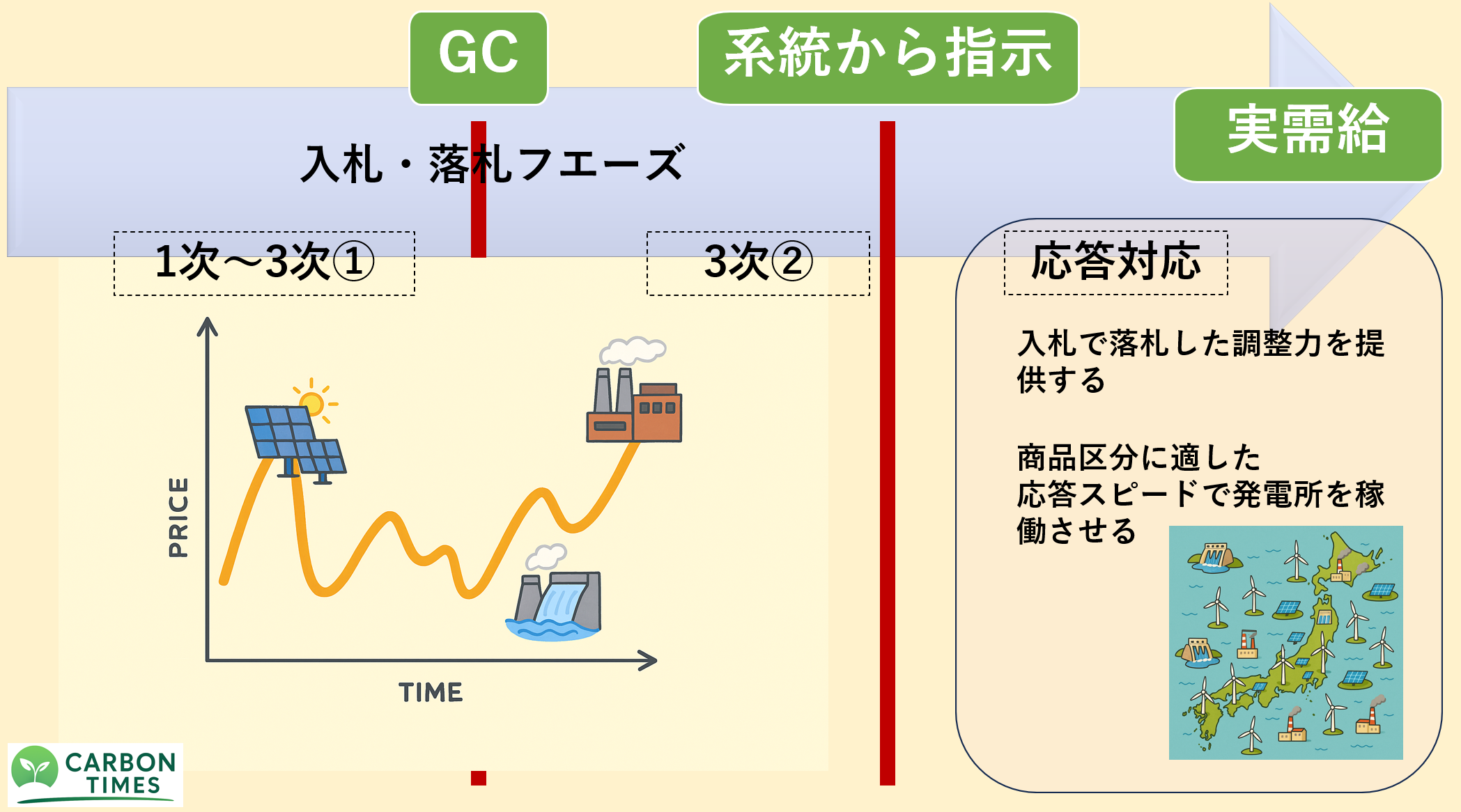

STEP2:入札への参加

会員資格を取得し設備の認定が完了すると、いよいよ市場での取引に参加できます。一般送配電事業者(エリアの系統運用者)は、需要予測に基づき必要な調整力の量を各商品の時間帯ごとに算出し、公募量として市場に提示します。

市場参加者(発電事業者やアグリゲーターなど)は、自社の提供可能な調整力容量と希望価格をもとに入札を行います。入札は需給調整市場の電子システム上で定期的(通常は前日または前週など事前)に実施され、各時間帯・商品ごとに必要量を満たすまで価格の安い順に落札が決定されます。

ガス火力発電所の場合、

自社の発電計画上余力のある容量を見極めて入札することが重要です。例えばある時間帯において、発電所の出力を通常より抑えて運転し、その抑えた分(余剰分)を「上げ調整力」(不足時に上乗せ供給する容量)として入札するといった戦略が考えられます。

STEP3:調整力の運用(指令への応答

オークションで落札した調整力は、その提供義務が発生する期間中、系統からの指令に応じて実際に供給または需要抑制を行う準備をしておきます。一般送配電事業者は需給実績をリアルタイムで監視しており、周波数の低下や予備力の必要発生時には調整力の発動指令を該当するリソース(落札した発電所や需要設備)に送信します。指令は専用の通信回線やシステムを通じて瞬時に発せられ、参加事業者はあらかじめ取り決められた応動時間内にそれに応じなければなりません。

例えば

3次調整力②(長時間予備力)の場合、当日になって発動指令が出されたら45分以内に発電機を起動・増出力する必要があります。

1次調整力であれば10秒以内、2次調整力なら5分以内といった具合に、商品区分ごとの応答基準に従って出力調整を実行し、電力系統の周波数や電力バランスを所定の範囲に維持します。

STEP4:報酬の精算

調整力を提供した対価として、市場参加者には報酬が支払われます。報酬体系の詳細は商品区分によって異なりますが、基本的には容量(kW)単価とエネルギー(kWh)単価で構成されています。

すなわち、落札した調整力容量に対して契約単価が適用され待機・提供の対価が支払われ、加えて実際に発動して供給した(または需要を抑制した)電力量に対して所定の単価で精算が行われます。

例えば

電源Ⅱ(小売電気事業者の供給力の余力を活用する調整力)の場合、発動した電力量に応じて電力量価格での清算が行われるといったルールがあります。精算は通常月単位で集計され、市場運営者を介して一般送配電事業者から参加事業者へ支払われます。

なお、指令に応じた調整力の供給が契約通り行われなかった場合にはペナルティや不履行扱いとなる可能性があり、安定的な提供を継続するためには計画的な運用と確実な応答が求められます。

まとめ

調整力市場は「電力量(kWh)」ではなく、「供給能力(ΔkW)」に価値を与える市場です。価格変動リスクのあるスポット市場と比べ、計画性と報酬の安定性をもたらす手段として、特に火力発電(ガス火力)には戦略的に活用する余地が大きいです。現状は、spot市場とインバランス価格に乖離があり、需給運用にはリスクが伴います。需給調整市場への参入によって、ここへの変わりは起きるかもしれません。

ちなみに、その他電力市場について知りたい方は以下記事を読んで見てください。